Die Frage, was Kunst sei, bewegt die ästhetisch – ja: und wie noch? – bewegte Welt seit Jahrhunderten und ist doch nie endgültig beantwortet worden, wenn auch so schöne Bonmots wie „Kunst entsteht im Auge des Betrachters“ das vortäuschen. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn statuiert jetzt in der Ausstellung „The Culture. Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert“ definitiv die Verbundenheit dieser beiden Bereiche menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten.

Diese Aufnahme des Hip-Hops in die Ehrenhalle der Kunst ist durchaus nachvollziehbar, da dieser tatsächlich eine virulente Äußerungsform – ursprünglich – unterprivilegierter Schichten darstellt und im Laufe seines mittlerweile fünfzigjährigen Bestehens eine weitgefächerte Bedeutung weit über das ursprüngliche Entstehungsmilieu hinaus gewonnen hat.

Der Hip-Hop entstand Anfang der siebziger Jahre in der New Yorker Bronx, damals ein verlorenes Unterschicht-Ghetto der Schwarzen und Latinos. Seine Äußerungsformen bestanden aus Graffitis an Häuserwänden sowie provozierenden Auftritten junger Menschen in entsprechender Kleidung und mit einem lässig gereimten Sprechgesang, der die Ungerechtigkeiten der Welt aufs Korn nahm. Die Texte orientierten sich jedoch weniger an soziologischer oder ideologischer Literatur als vielmehr am Jargon der Szene und wirkten damit von Anbeginn umso authentischer. Im Laufe der letzten fünfzig Jahre hat sich damit, ausgehend von den USA, eine eigene Kultur entwickelt, die nicht nur bei PoCs, sondern in gleichem Maße bei den in den Songtexten aufs Korn genommenen weißen „Eliten“ auf Begeisterung gestoßen ist, wenn auch vornehmlich im Jugendbereich.

Die Schirn hat die Ausstellung in sechs Bereiche unterteilt, die jeweils einen der sechs grundlegenden Begriffe des Hip-Hops abbilden.

Die Pose besteht in der Selbstdarstellung der Rapper, wie wir hier einmal verkürzend die Mitglieder dieser Bewegung nennen wollen. Aus der Erfahrung der eigenen Marginalisierung heraus wird die eigene Persönlichkeit vor allem in ihrer körperlichen Variante nach allen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie präsentiert. Teure, auffällige Sonnenbrillen, raumgreifende, kontrastreiche Kleidung und selbstbewusste bis aggressive Körpersprache. Man kann das sehr gut an verschiedenen Gemälden nachvollziehen, die als Darstellungsmittel später hinzukamen und eher als Selbstpräsentation denn als „Kunst“ im herkömmlichen Sinn gemeint waren. Und auf einmal sind sie Kunst!

Die Marke ist schon etwas heikler, jedoch mindestens genauso wichtig. Einmal in der Öffentlichkeit präsent, fanden die Mitglieder dieser Bewegung das Werbeinteresse der eigentlich verabscheuten (westlichen) Industriekultur und wussten es sehr schnell zu nutzen. Einige Rapper haben nicht zuletzt dadurch mittlerweile die Schwelle zum Millionär überschritten. Und wo der Bekanntheitsgrad hoch genug gestiegen ist, entwickelt man, den Gesetzen des Marktes gehorchend, eine eigene Marke und wird zum Milliardär.

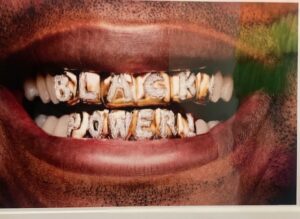

Der Schmuck gehört natürlich zur „Pose“ wie die Henne zum Ei. Gerade die jungen Männer glichen sich dadurch den Schönen und Reichen der – weißen – kapitalistischen Gesellschaft an, von denen sie sich so lange nicht oder gar verachtet gefühlt hatten. Dass es dabei beim Posieren noch zwei Nummern mehr sein durften als bei den weißen Vorbildern, versteht sich von selbst. Auch hier liefert die Ausstellung Beispiele der Selbstverschönerung.

Der Tribut spiegelt die Herkunft sowie die Helfer und Vorbilder bei der jeweiligen Karriere im Umfeld des Hip-Hop wider. Man zeigt die Namen wichtiger Personen der eigenen Erfolgsspur auf T-Shirts und in anderen plakativen Zusammenhängen, wobei diese Aufstiegshelfer in den seltensten Fällen die Eltern sind.

Der Aufstieg hat in diesem Kontext erstaunlicherweise weniger mit Karriere als viel mehr mit Tod und Leben zu tun. Da gerade die schwarze Bevölkerung in den USA viel stärker mit dem Tod konfrontiert ist als die weiße, Stichworte „Rassenunruhen“ und „Lynchmord“, und die Vergangenheit der Schwarzen in der Musik von religiösen Gospels und Spirituals geprägt ist, findet sich dieses Thema auch im Hip-Hop wieder. Der gesellschaftliche Aufstieg wird dann als „Auferstehung“ wahrgenommen und entsprechend gefeiert.

Last but not Least: die Sprache. Nicht nur die visuelle, sondern auch die verbale Selbstdarstellung war von Anfang an wichtig. Dabei hat sich der Sprechgesang wohl aus zwei Gründen durchgesetzt. Erstens stellt er die initiale, spontane Äußerungsform dar, zweitens verfügten viele der Jugendlichen aus der Bronx nicht über die musikalische Bildung für einen Gesang gemäß europäischen Kunstvorstellungen. Wichtig sind jedoch die Texte, die sich um die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse wie Sichtbarkeit, Wertschätzung, Respekt, Macht und nicht zuletzt Sexualität drehen.

Jedem dieser Bereiche widmet die Ausstellung einen eigenen Bereich, der jeweils mit einem den Begriff erklärenden Text markiert ist. Dazu werden dann die jeweiligen multimedialen Artefakte gruppiert, seien es Kleidungsstücke, Photos, Gemälde, Graffittis oder Videos mit Rap-Gesang. Die dichtgedrängten Artefakte erzeugen dabei eine ganz eigene Stimmung, die den inneren Druck dieser Bewegung widerspiegelt. Nicht nur die Exponate selbst, sondern auch die bewusst enge Anordnung sorgen für eine Atmosphäre der permanenten Bewegung, die den inneren Druck der engen Behausungen, der kopfstarken Familien und der beruflichen Perspektivlosigkeit geradezu zwangsläufig zum Ausdruck bringt. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass der (kapitalistische) Markterfolg diese Einschränkungen zumindest individuell beseitigt und die erfolgreichen Rapper damit zu Mitgliedern der bekämpften (weißen) Gesellschaft macht, auch wenn man das nie zugeben wird. Der Rapper im Lamborghini ist kein Underdog mehr.

Aufschlussreich auch die geradezu hymnische Einleitung von Schirn-Direktor Sebastian Baden. Seine kompetenten Ausführungen waren zwar so treffend wie nachvollziehbar, aber es fiel doch auf, dass all die Verhaltensweisen, die man innerhalb der westlichen Kulturgesellschaft gerne spöttisch oder gar verächtlich kritisiert, als da sind Selbstdarstellung, Prollen mit Reichtum, Herabsetzung der Konkurrenz und Aufmerksamkeit um jeden Preis, tendenziell zu authentischen und damit nicht mehr hinterfragbaren Merkmalen der Selbstbefreiung und des „Empowerment“ stilisiert und damit geadelt werden. Universalismus ist „out“, Partikularismus „in“. Es lebe der Aufstieg der Marginalisierten bis in höchste Höhen.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai 2024 geöffnet. Details sind der Webseite der Kunsthalle Schirn zu entnehmen.

Frank Raudszus

No comments yet.