„Zazies Kinder“ nennt die Berliner Schriftstellerin Renate Gutzmer ihre jüngste Erzählung, in der die Ich-Erzählerin Kerstin Gellert als Pensionärin auf ihre Zeit als Doktorandin und junge Lehrerin in Heidelberg zwischen 1972 und 1977 zurückblickt.

Sie gibt uns ein Panorama ihres damaligen Lebens, das durch die Suche nach der eigenen Identität, nach neuen Lebensformen, nach dauerhaften Beziehungen und nach Identifikationsmöglichkeiten geprägt ist.

Nach dem erfolgreichen Staatsexamen wird sie durch ein Doktorandenstipendium gefördert, das ihr für zwei Jahre eine gesicherte Existenzgrundlage garantiert. Das Leben in einer sehr links orientierten WG scheint ihr eine Möglichkeit, aus ihrem bisherigen, an bürgerliche Normen angepassten Leben auszubrechen und wahrhaftiger zu leben, insbesondere sich selbst von Ängsten und Zwängen zu befreien.

Zwar ermöglicht ihr diese Lebensform neue Erfahrungen wie offene Diskussionen, neue Spontaneität und Zugehörigkeit. Gemeinsame Griechenlandfahrten, auf denen mit wenig Geld viel improvisiert wird, vertiefen dieses Gefühl. Dennoch muss sie zunehmend erkennen, dass in dieser angeblich so freiheitlich und demokratisch strukturierten WG unterschwellige Machtverhältnisse bestehen, denen sich alle unterwerfen. Sehr scharfsinnig analysiert sie im Nachhinein die verschiedenen Mitglieder der WG mit ihren jeweiligen Sehnsüchten, die aber nicht befriedigt werden. Die angeblich gelebte neue Freiheit erweist sich als Schein.

Sie selbst erlebt sich wie schon so oft in ihrem Leben als fremd, als Beobachterin, die sich weder mit der WG noch mit deren politischen Aktionen voll identifizieren kann. Sie erkennt, dass sie gerne dazugehören würde, tatsächlich gelingt ihr das jedoch nicht. Sie macht nur mit, aber nicht mit ganzem Herzen. Nur einmal, nach der widerwilligen Teilnahme an einer LSD-Session, fühlt sie sich im Rausch als Teil des Ganzen: „Meine Einsamkeit war vorbei, die Welt und ich, wir waren eins geworden“. Nach dem Rausch aber weiß sie, dass dieses „Paradies“ nur „künstlich“ gewesen ist. Schließlich verlässt sie die WG und zieht in eine eigene kleine Wohnung in der Heidelberger Altstadt.

Als das Stipendium ausläuft, ohne dass sie ihre Doktorarbeit fertiggestellt hat, muss sie Geld verdienen. Sie entschließt sich, als Lehrerin zu arbeiten. Auch hier aber kann sie den Anpassungsdruck nur schwer ertragen, es kostet sie Kraft, ihre Rolle vor den Schülerinnen und Schülern angemessen zu spielen, obwohl sie durchaus beliebt ist. Das Fremdheitsgefühl bleibt auch hier.

Im privaten Bereich sucht sie nach Menschen, die ähnlich wie sie selbst sich nicht leicht tun mit „normaler“ Bürgerlichkeit, die mit ihren Selbstzweifeln und ihren Sehnsüchten kämpfen, im anderen Stabilität, Wahrhaftigkeit und Zuwendung suchen. Sie findet sie durchaus, die Männer, die einfühlsam und leidenschaftlich sind, aber auch labil. Im Rückblick erkennt sie, dass sie immer noch der traditionellen Frauenrolle verhaftet war, allen intellektuellen Emanzipationsbestrebungen zum Trotz: Sie, die mütterlich Helfende, die die eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Die Beziehungen scheitern, wenn sie erkennt, dass sie den Nöten der Partner nicht gewachsen ist: ein Alkoholiker, ein drogenabhängiger Arzt, ein Manisch-Depressiver mit schizophrenen Schüben, sie alle überfordern ihre Kraft zu geben.

Das eigene Leben bleibt ein Suchen. Ein Versuch ist ein Kanada-Aufenthalt, der abrupt endet, weil sie unerlaubt gearbeitet hat und das Land verlassen muss.

Die Heidelberger Zeit endet 1977, es beginnt die bürgerliche Existenz als Lehrerin in München. Aber auch hier bleibt sie fremd.

Erst als Pensionärin in Berlin findet sie zu der Lebensform, die sie immer ersehnt hat. Finanziell unabhängig, kann sie sich die lange erträumte Existenz als freie Schriftstellerin erlauben. Hier kommt sie bei sich an.

Als jetzt, nach vierzig Jahren, ein Anruf von der Stiftung kommt und nach ihrer Zeit als Stipendiatin fragt, lässt sie die lange verdrängte Erinnerung an ihre Heidelberger Phase zu. Sie kann reflektieren, was diese Zeit für sie bedeutet hat, was sie gesucht, aber nicht gefunden hat. Und sie ist erstaunt, dass ihr diese Zeit nicht geschadet hat, sondern wohl eine wichtige Station auf dem Wege zur eigenen Identität gewesen ist, insofern sie keine Erfahrungsmöglichkeit ausgeschlossen hat und dennoch intuitiv wusste, was für sie der falsche Weg war.

Das zentrale Bild für diese Zeit sind „Zazies Kinder“, die neugeborenen Katzenkinder, deren Hilflosigkeit sie beobachtet, wie jedes von ihnen um sein Überleben kämpft, d.h. um Wärme und Geborgenheit bei der nährenden Katzenmutter. Nicht allen gelingt das, eines findet sie tot in einer Zimmerecke.

So erscheinen alle aus ihrem Heidelberger Kreis als Suchende, die mehr oder weniger stark unter den Verhältnissen leiden und unterschiedliche Lösungen suchen, schließlich unterschiedliche Lebenswege einschlagen.

Was bleibt für die Erzählerin von diesen Jahren? Keine Anklage, sondern Analyse und Verstehen, was die jungen Leute damals angetrieben hat, welche Innovationskraft in ihnen wohnte, wie sehr sie aber noch alten Strukturen, gerade auch der Geschlechterrollen, verhaftet waren.

Sprachlich ist das Buch von erfrischender Schnörkellosigkeit, die den klaren Blick der rückblickenden Pensionärin spiegelt.

Schade eigentlich nur, dass die Autorin in einem Epilog selber die Geschichte deutet, was sie getrost ihren Leserinnen und Lesern überlassen könnte. Auch verkürzt das autobiographische Bekenntnis die Bedeutung ihrer Erzählung, die doch typisch ist für eine ganze Generation, die damals die Welt verändern wollte. Das ist ihr zwar nicht gelungen, aber die Anstöße für gesellschaftliche Veränderungen, die von dieser bewegten Generation ausgegangen sind, sind noch heute wirksam. Die jungen Leute können sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit welchen Einschränkungen, Normen, Geschlechterrollen die jungen Leute der späten 60er zu kämpfen hatten.

In diesem Sinne ist „Zazies Kinder“ ein wichtiges Buch, das die Analysen zur 68er Bewegung durch seine konsequente Innensicht ergänzt. Es ist eine empfehlenswerte Lektüre, und zwar sowohl für die Generation der heute über 70-jährigen, die selbst Teil der Bewegung waren, als auch für junge Menschen, die hier einen Einblick bekommen in die Gefühls- und Gedankenwelt der damaligen studentischen Jugend.

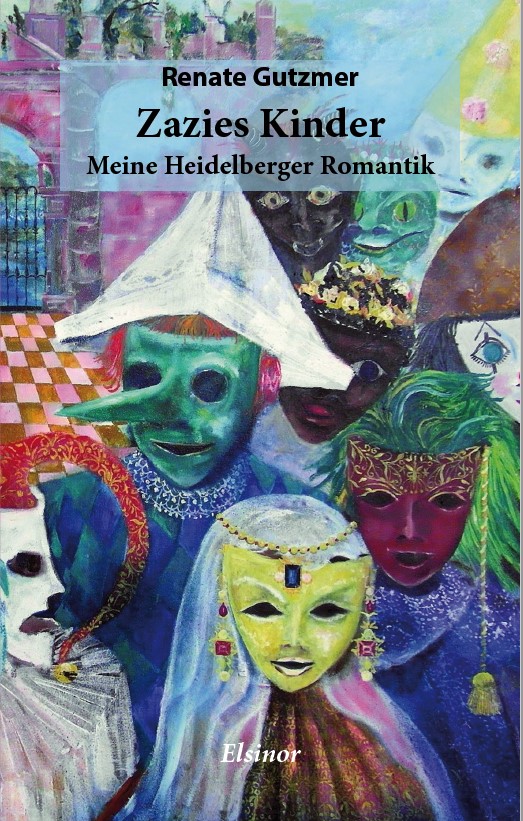

Das Buch ist im Elsinor-Verlag erschienen, hat 131 Seiten und kostet 14 Euro.

Elke Trost

No comments yet.