Theaterfreunde kennen den Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier als brillanten Analytiker des Bühnengeschehens, und Theatermitarbeiter haben ihn als kompromisslosen Kritiker fürchten gelernt, da er seine Ablehnung einer Inszenierung mit mehr als klaren Worten zu äußern pflegte. Spektakulärer Höhepunkt seines journalistischen Lebens war, wenn auch ohne sein Zutun, der Angriff eines Schauspielers während einer Aufführung auf ihn und sein Notizbuch. Im Jahr 2015 verabschiedete sich Stadelmaier in den Ruhestand, blieb dem Schreiben jedoch treu, wie man an dem vorliegenden Roman sieht.

Wer jedoch einen fiktiven Roman aus der Zeitungswelt erwartet hat, liegt falsch. Was Stadelmaier hier vorstellt, ist nichts anderes als eine nur oberflächlich fiktionalisierte Biographie. Dabei muss man ihm literarische Konsequenz zuerkennen, denn er schafft es, im gesamten Buch keinen einzigen Namen zu nennen. Das beginnt mit dem „sich selbstmordenden Chefredakteur“ im ersten Satz des Romans und endet mit dem „jungen Mann“, der den „besten vier Jahren seines Berufslebens“ nachtrauert. Sich selbst nennt er durchgehend eben diesen „jungen Mann“, und die Persönlichkeiten seines Berufslebens, das in diesem Roman als Theaterkritiker in der „großen Staatszeitung“ in den neunziger Jahren endet (in der Realität arbeitete er bis 2015 bei der FAZ), nennt er nie mit ihren Namen. Das plötzliche Abbrechen der Biographie verwundert ein wenig, denn es hätte in den letzten zwanzig Jahren sicherlich genug zu berichten gegeben. Doch Stadelmaier beendet diese Biographie in dem Augenblick, in dem die FAZ – für diese steht die „große Staatszeitung in der Stadt am Fluss“ – seiner Meinung nach ihre Linie verloren und sich dem Zeitgeist hingegeben hat. Im Feuilleton hat sich das laut Stadelmaier in dem Drang niedergeschlagen, die Politik als genuines Gebiet das Feuilletons zu betrachten und mit den anderen Ressorts einen Wettbewerb um die Deutungshoheit im politischen Bereich auszufechten. Die letzten Sätze des Buches legen eine Kündigung und Neuorientierung fast zwingend nahe, doch Stadelmaier blieb noch fast zwanzig Jahre.

Wer jedoch einen fiktiven Roman aus der Zeitungswelt erwartet hat, liegt falsch. Was Stadelmaier hier vorstellt, ist nichts anderes als eine nur oberflächlich fiktionalisierte Biographie. Dabei muss man ihm literarische Konsequenz zuerkennen, denn er schafft es, im gesamten Buch keinen einzigen Namen zu nennen. Das beginnt mit dem „sich selbstmordenden Chefredakteur“ im ersten Satz des Romans und endet mit dem „jungen Mann“, der den „besten vier Jahren seines Berufslebens“ nachtrauert. Sich selbst nennt er durchgehend eben diesen „jungen Mann“, und die Persönlichkeiten seines Berufslebens, das in diesem Roman als Theaterkritiker in der „großen Staatszeitung“ in den neunziger Jahren endet (in der Realität arbeitete er bis 2015 bei der FAZ), nennt er nie mit ihren Namen. Das plötzliche Abbrechen der Biographie verwundert ein wenig, denn es hätte in den letzten zwanzig Jahren sicherlich genug zu berichten gegeben. Doch Stadelmaier beendet diese Biographie in dem Augenblick, in dem die FAZ – für diese steht die „große Staatszeitung in der Stadt am Fluss“ – seiner Meinung nach ihre Linie verloren und sich dem Zeitgeist hingegeben hat. Im Feuilleton hat sich das laut Stadelmaier in dem Drang niedergeschlagen, die Politik als genuines Gebiet das Feuilletons zu betrachten und mit den anderen Ressorts einen Wettbewerb um die Deutungshoheit im politischen Bereich auszufechten. Die letzten Sätze des Buches legen eine Kündigung und Neuorientierung fast zwingend nahe, doch Stadelmaier blieb noch fast zwanzig Jahre.

Andere Rezensenten dieses „Romans“ betrachteten den Tod zweier Chefredakteure als hervorzuhebenden „Gag“ dieses Romans, diese sind jedoch zwar traurige, aber reale Erlebnisse des Autors in seinem journalistischen Leben und stellen somit keine besondere literarische Wendung dar. Dagegen trägt der Titel des Romans schon mehr an Bedeutung. Der Umbruch ist einerseits ein Begriff für die optische Gestaltung der Texte einer Zeitung und bezeichnet andererseits eine nichtlineare, elementare Verwandlung politischer, gesellschaftlicher oder kommerzieller Umgebungsbedingungen. Vor allem letztere haben sich für die Zeitungen in den letzten Jahrzehnten elementar bis existenziell geändert. Der – noch zarte – Beginn dieses publikationstechnischen Umbruchs lag in dem Wechsel vom alten Bleisatz zum Fotosatz, und Stadelmaier schickt den stolzen Setzern noch einige nostalgische Grüße hinterher, wobei er die gestaltende Arbeit der Redakteure am Computer zwar nicht explizit als „unter ihrer Würde“, aber doch eher als zusätzliche Belastung empfindet. Stadelmaier gehört zu einer Generation geringer Technik-Affinität, und dazu steht er auch.

Den wirklich großen Umbruch der Zeitungsbranche beschreibt er jedoch eher anekdotisch-ironisch. Bei einer Redaktionsfeier im biederen schwäbischen Gasthof irgendwann Ende der siebziger Jahre schwadroniert ein weinseliger Kollege darüber, dass die Journalisten künftig ihre Schreib- und damit Deutungshoheit an die Leser verlieren würden, da diese in einer noch nebulösen Zukunft in der ganzen Welt über Bildschirme vernetzt sein und selbst zu Autoren würden. Die Kollegen nehmen diese Vision mit einer Mischung aus Skepsis und flauem Gefühl im Magen entgegen, doch aus der Perspektive von 2017 ist dazu kein weiterer Kommentar nötig. Diese Art der Darstellung ist typisch für Stadelmaier: er tritt nicht mit dem großen Weltschmerz oder der heftigen Anklage gegen die Welt an, sondern beschreibt die Umbrüche eher aus der Perspektive einer naiven Vergangenheit, wohl wissend, dass die damaligen „Spinnereien“ nach mehreren Viertele heute harte Realität geworden sind.

In diesem Buch stellt Stadelmaier viele journalistischen Wegbegleiter vor, vom – sich selbstmordenden – Chefredakteur des Heimatblättchen in der schwäbischen Provinz bis zum Übervater des Feuilletons der „Staatszeitung“ alias FAZ, in dem man unschwer den Herausgeber und Historiker Joachim C. Fest erkennt. Dabei ist es der Findigkeit des Lesers überlassen, die reale Gestalten hinter den nur mit ihrer Funktion oder gar mit ironisierenden Umschreibungen gekennzeichneten Personen zu identifizieren. Das gelingt neben dem Herausgeber Fest auch mit dem wortgewaltigen und fernsehaffinen Literaturkritiker am Ende des Feuilleton-Flurs der „großen Staatszeitung“ (hier ist der Leser dieser Rezension als Detektiv gefordert), in anderen Fällen erfordert diese Identifizierung jedoch eine intime Kenntnis der Verlags- und Zeitungswelt. In einigen Fällen, etwa bei dem rätselhaften Auftreten eines intellektuellen Faktotums mit Wahrsagerfähigkeiten anlässlich der Verabschiedung des großen Feuilleton-Chefs, ist sich jedoch offensichtlich selbst der Autor nicht über die Identität der jeweiligen Person im Klaren. Das übt dann durchaus einen literarischen Reiz aus, da hier etwas Geheimnisvolles zum Ausdruck kommt.

Stadelmaier schildert auf literarisch eindrucksvolle Weise die Welt des Feuilletons großer Zeitungen und vermittelt einen plastischen Eindruck von Zeitungsredaktionen, die eine komprimierte Ansammlung eigenwilliger und intellektuell hoch angesiedelter Charaktere darstellen. Seine Beschreibungen der wöchentlichen Redaktionskonferenzen sind Höhepunkte dieses Buchs, sei es in der schwäbischen „Landeszeitung“ oder in der „großen Staatszeitung“. Da die Erfindung von Personen und Handlungen in diesem Buch keine Rolle spielt, ist es vor allem die Sprache, die für die literarische Qualität sorgt. Stadelmaiers Stil erinnert oftmals an Literaten das ausgehende 19. Jahrhundert, so wenn er das Verb „werden“ zu „ward“ anstatt zu „wurde“ beugt, dann wieder an Thomas Mann, aber ohne dessen stilistische Eitelkeit. Stadelmaier liebt zwar die ausgefallene, pointierte Wendung, benutzt sie jedoch nie als Selbstzweck und zur Selbstbespiegelung, wie es der große Lübecker gerne getan hat. Bei ihm dient alles dem redaktionellen Zweck einer klaren Aussage, auch in einem Roman. Da ist eine geschliffene Sprache durchaus kein Nachteil, sondern ein scharfes Werkzeug, dass zeitweise wie ein Skalpell wirkt.

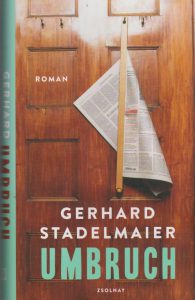

Das Buch „Umbruch“ ist im Zsolnay-Verlag erschienen, umfasst 222 Seiten und kostet 22 Euro.

Frank Raudszus

No comments yet.