Durch Wind und Regen zurück durch die Abaco-See

Am nächsten Morgen weht immer noch eine frische Brise, die uns aber nicht weiter stört. Schließlich sind wir zum Segeln hier und nicht (nur) zum Sonnenbaden. Als heutiges Ziel haben wie uns Treasure Cay gesetzt, eine neue Marina an der Küste von Abaco, die angeblich einen Besuch lohnt.

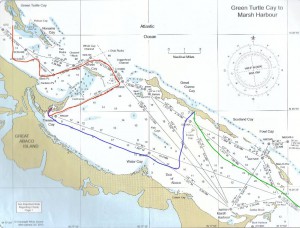

Außerhalb der engen Einfahrt in den geschützten Hafen geht dann das Großsegel allerdings nur mit einem Reff raus, da der Wind mit 25 bis 30 Knoten bläst. Auch die Rollgenua lassen wir nur halb raus und laufen damit am Wind immer noch sechs bis sieben Knoten. Ein altes Gesetz der Segler besagt, dass der Wind immer von dort kommt, wo man hin will, und dieses Gesetz bestätigt sich heute wieder einmal deutlich. Unsere Generalrichtung lautet Südost, und der Wind, der am Vortag noch aus West bis Südwest wehte, hat über Nacht auf Südost gedreht. Das lässt zwar mittelfristig auf Wetterbesserung hoffen, aber erst einmal müssen wir in langen Kreuzschlägen von Küste zu Küste segeln, wobei wir unserem Ziel nur langsam näher kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass südöstlich von Green Turtle Cay ausgedehnte Flachgebiete liegen, die zu umrunden leider nicht so einfach mit den Kreuzschlägen zu vereinbaren ist, wenn man nicht eine Vielzahl kurzer Schläge auf sich nehmen will. Südlich der Whale Cay ist alles sehr flach, und nordwestlich dieser kleinen Insel liegen vereinzelte Felsen, die nur wenige Meter aus dem bewegten Wasser ragen. Besser, man bleibt in dem schmalen Band zwischen Whale Cay und diesen Brocken. Da der Wind mittlerweile auf über 30 Knoten aufgefrischt und überdies auf Ost gedreht hat, können wir den ost-nordöstlichen Kursen durch diese Passage nicht mehr anliegen. Daher heißt es „Genua einholen“ und „Motor an“. Gegen die sich hier aufsteilende Dünung aus dem Atlantik boxen wir uns durch Regenböen durch, die ein anderes Sprichwort bestätigen: „Hochseesegeln heißt 1000-Euro-Scheine unter einer kalten Dusche zerreißen!“.

Nach gefühlten zwei Stunden haben wir dann Whale Cay querab und können auf Südost-Kurs drehen. Die Maschine verstummt, und das Boot läuft mit raumem Wind und sieben Knoten nach Treasure Cay. Der Regen ist weiter gezogen, und die Bewölkung lockert langsam auf. Als wir vor der Einfahrt nach Treasure Cay stehen, kommt sogar ein wenig die Sonne heraus. Treasure Cay wird in dem Bordhandbuch in den höchsten Tönen als eine moderne Marina mit einem umfangreichen Angebot gepriesen, so dass wir glaubten, diesen Hafen nicht auslassen zu dürfen. Nun, die Wirklichkeit enttäuscht uns ein wenig. Treasure Cay liegt zwar ausgesprochen geschützt und ist nur durch eine schmale Fahrrinne erreichbar, die unmittelbar an einer flachen Insel vorbeiführt und keine Abweichungen vom Fahrwasser erlaubt. Im weitläufigen Hafen stehen ausreichend Moorings zur Verfügung, und an Land sind alle Einrichtungen einer modernen Marina vorhanden. Doch weit und breit ist kein gewachsener Ort zu sehen. Außer den Service- und Verwaltungsgebäuden der Marina sieht man nur Ferienhäuser in Reihenhausanordnung sowie große, brachliegende Freiflächen, die noch viel Platz für weitere – monotone – Ferienhaus-Siedlungen bieten. Selbst die durchaus ausreichend vorhandenen Einkaufsgelegenheiten sind in langen Baracken mit eingeschränktem Ambiente untergebracht. Eine Besonderheit nehmen wir jedoch mit: im Supermarkt gibt es tiefgefrorene „King Crabs“, die wir in den anderen Häfen bisher nicht entdeckt haben. Beim abendlichen Dinner an Bord bereiten sie uns wegen ihres stabilen Panzers einige Probleme beim Öffnen, schmecken dann aber göttlich. Schon allein deswegen hat sich der Abstecher nach Treasure Cay gelohnt. Vielleicht ist es aber auch das regnerische, windige Wetter, das den Gesamteindruck von Treasure Cay etwas trübt.

Am nächsten Morgen geht es weiter nach Südosten. Natürlich kommt der Wind aus Ost, so dass wir wieder kreuzen müssen. Erst dicht unter die felsige Küste von Abaco, von der man sich möglichst wegen einzelner Felsen eine halbe Meile fernhalten sollte, dann ein Schlag nach Backbord, wo aber irgendwann einzelne Untiefen drohen, die natürlich – im Gegensatz zu europäischen Gewässern, nicht gekennzeichnet sind. Also halten wir uns lieber fern davon, und so geht es im Zick-Zack bis zu den Fish Cays, einer Kette kleiner, unbewohnter Eilande, die sich in Ost-West-Richtung über fast zwei Meilen hinziehen. Nach Stunden des geduldigen Kreuzens bei frischem Wind aus grauem Himmel erreichen wir endlich das letzte Inselchen der Fish Cays und können nach Norden abfallen, denn unser Ziel lautet heute wieder einmal Settlement Harbour, wo wir unserem Lieblingslokal „Nipper´s“ wieder einen Besuch abstatten wollen. An diesem Abend lernen wir dort eine Katamaran-Crew aus Minnesota mit Eltern und zwei erwachsenen Kindern kennen, die sich allesamt bereits einen ordentlichen „Cocktail-Vorsprung“ verschafft haben. So dauert es einige Zeit, bis auch wir auf Betriebstemperatur kommen; allerdings erreichen wir bei weitem nicht den fortgeschrittenen Heiterkeitsgrad der Amerikaner, die uns gegen Mitternacht noch auf einen „Absacker“ an Bord einladen. Ein unterhaltsamer Abend ist es aber auf jeden Fall.

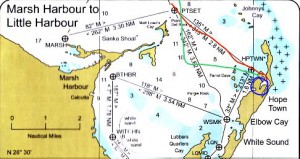

Am nächsten Morgen begrüßen uns ein blauer Himmel und strahlender Sonnenschein, die uns beide sofort vom Boot ins frische Wasser treiben. Da der heutige Trip nach Hope Town nicht sehr lang ist und der – wieder frische – Wind nicht zu ungünstig steht, gönnen wir uns nach dem Frühstück noch einen ausgedehnten Spaziergang über die Insel, bevor wir uns am späten Vormittag von der Mooring lösen. Erst geht es mit südsüdwestlichem Kurs an „Fools Cay“ vorbei, einer privaten Insel mit einer prachtvollen weißen Villa darauf, dann mit ostnordöstlichen Kursen Richtung „Man-o-War“, unser ersten Station dieses Törns. Am frühen Nachmittag erreichen wir dort wieder unsere kleine Traumbucht an der Landenge und gehen zum Mittagessen und Baden vor Anker. Dann geht es in langen Kreuzschlägen am „Point Set Rock“ vorbei in die weite Bucht vor Hope Town, das uns bereits von weitem mit seinem Leuchtturm grüßt.

Die Einfahrt nach Hope Town ist laut Karte und Handbuch nicht einfach. Das enge Fahrwasser mit nicht gerade berauschenden neun Fuß Wassertiefe (bei Hochwasser!) zieht sich in einem langen Bogen durch ein Flachgebiet von sechs Fuß und weniger, wobei man um die Ansteuerung herum nur mit einer groben Sichtpeilung arbeiten kann. Erst bei dem ersten Tonnenpaar des Fahrwassers – übrigens in den Bahamas Rot an Steuerbord und Grün an Backbord! – legt sich der Adrenalinspiegel ein wenig, weil man sich nun auf die Betonnung verlassen kann(?). Trotz der Tiefenangaben im Handbuch schaut man selbst im Fahrwasser entweder auf das Echolot oder gar links und rechts auf den Grund, immer nach unerwarteten Brocken Ausschau haltend.

Es geht dann alles gut, und uns empfängt ein malerischer, gewachsener Ort mit viel Grün bereits an der engen Hafeneinfahrt und mit den pastellfarbenen Holzhäusern, die man hier so oft sieht. Hope Town zeigt sich vom ersten Augenblick an als gewachsener Ort, in dem viele Einheimische wohnen. Die durchaus vorhandenen Feriendomizile fügen sich in das Ortsbild gut ein und verleihen dem Ort sogar ein wenig das Flair eines Badeortes, vor allem, wenn man den Blick von den Terrassen der großzügigen Häuser auf den schneeweißen Atlantikstrand, die türkisfarben heranrollenden Wellen und die Brandung draußen am Riff einbezieht. Die Realität hat hier, und besonders an einem sonnigen Tag wie heute, Postkarten-Niveau, nur dass die Natur nie kitschig sein kann.

Hope Town verfügt über einen einzigartig geschützten Hafen, in dem man wie in Abrahams Schoß liegt. Die Zahl der hier liegenden – und großenteils überwinternden – Yachten spricht für sich. Die Tour mit dem Dinghi an Land wird auch hier zum Slalomlauf um Ankerlieger herum. Da hier aber außer den zum großen Teil unbemannten Yachten keine Touristenschiffe einlaufen (können), bewahrt der Ort seinen geruhsamen, dörflichen Charakter mit kleinen Läden und gemütlichen Restaurants. Hier ist alles etwas ländlich, und das Lebenstempo zeichnet sich nicht gerade durch mitteleuropäische Hetze aus. Das „Post Office“ öffnet täglich von 11 bis 13 Uhr, und der Polizeiposten im selben Haus dient auch mehr der Präsenz, als dass er wirklich gebraucht würde. Etwas städtischer als auf den kleineren Cays geht es hier aber schon zu: die Straßen sind etwas breiter, und es verkehren hier richtige Autos – wenn auch wenige – und nicht nur elektrische Golf Carts.

Neben der großen Bucht vor dem bunten Ort gibt es hier noch ein „hurricane hole“, das durch eine schmale Einfahrt zu erreichen ist und nur wenigen Booten Ankerplatz bietet. Offensichtlich hat dieses besonders geschützte Becken seine Existenzberechtigung, aber wir benötigen es glücklicherweise in diesen Tagen nicht.

Eigentlich hatten wir vor, von hier aus am nächsten Tag in den Süden nach „Little Harbour“ weiterzusegeln. Doch die Fahrt dorthin führt durch sehr schwierige weil flache Gewässer oder in großem Bogen um diese herum. Außerdem können wir mit unserer Yacht dort nicht einlaufen, weil die ausgewiesenen Wassertiefen selbst bei Hochwasser zu gering sind. Man müsste also außerhalb des eigentlichen Hafens ankern. Das ist bei schönem Wetter kein Problem, aber über Nacht hat es stark aufgebrist, und tagsüber ziehen in schneller Folge schwere Regenböen über die Insel. Da wäre die Anfahrt eine reine Quälerei und die Ankerliegerei in ungeschützter Lage sowieso. Also beschließen wir, das schlechte Wetter in Hope Town „abzuwettern“, indem wir den Ort erkunden. Zwischendurch kommt auch einmal die Sonne durch, und dann streifen wir durch die engen Gassen, besichtigen das örtliche Museum, in dem die Inselgeschichte liebevoll aufbereitet ist, oder lernen verschiedene Cafés und Galerien kennen, von denen es hier mehrere gibt. In einer fragt uns die Chefin „Are you from Canada?“ – was wir als Kompliment für unser Englisch auffassen -, und als wir antworten „No, from Germany“, antwortet sie „Da können wir ja auch Deutsch reden – ich komme aus Hanau“. Sie wohnt hier während des Winterhalbjahres mit ihrem Mann im ererbten Elternhaus, und zieht im Sommer nach Deutschland. Sie fühlt sich wohl in diesem Klima und unter den friedlichen Einwohnern mit ihrem beschaulichen Lebensgefühl. Unser Gedankenaustausch endet schließlich mit dem Kauf eines Bildes, das die „sunny side“ von Hope Town zeigt, und man wünscht sich gegenseitig weiterhin viel Glück. Eine Rundwanderung über den schmalen Inselrücken eröffnet einige schöne Ausblicke auf die ob des kräftigen Windes bewegte See oder auf den Hafen von Hope Town. So wettern wir das ungemütliche Wetter letztlich ganz geruhsam und im „Hope Town Life Style“ ab.

Die letzten zwei Tage verbringen wir dann mit einer Rundreise im bereits bekannten Revier. In Baker´s Bay verbringen wir eine Nacht in der sündhaft teuren Marina (nie wieder!!). Die bietet zwar neben dem Anleger ein Schwimmbad und ein edles Restaurant, präsentiert sich aber ansonsten als reines Touristen-Domizil mit Hotels und Golfplatz. Bei schönem Wetter kann man hier am Strand entlang golfen, und ein Loch führt sogar über eine kleine Bucht, wo sich dann die Bälle am Grund zur Ruhe legen. Doch nach dem schönen Hope Town ist dies eine Enttäuschung – auch wegen des windigen, regnerischen Wetters. Am vorletzten Tag geht es dann noch einmal kurz nach Treasure Cay, wo wir tatsächlich noch eine große Portion „King Crabs“ ergattern, die wir dann am Abend an unserem „Nipper´s“-Ankerplatz genüsslich verzehren. Der letzte Tag führt uns dann bei wunderschönem Sommerwetter über Man-o-War nach Marsh Harbour zurück. Am nächsten Tag sitzen wir schon im Flugzeug nach Fort Lauderdale – dieses Mal ohne Rückkehr -, dann nach Charlotte und schließlich nach Frankfurt.

Fazit dieser Erkundungstour durch die Bahamas: wir haben eine Insellandschaft vorgefunden, die vom Massentourismus noch überhaupt nicht entdeckt ist, unter anderem, weil die Flugplätze zu klein für normale Maschinen sind und das Wasser zu flach für Kreuzfahrtschiffe ist. Wir haben in diesen zwei Wochen nur die Insel Abaco – und auch nur zum Teil – abgesegelt. Neben Abaco harren aber weiter südlich noch viele weitere Inseln der Erkundung. Beim nächsten Mal werden wir jedoch im April dorthin gehen. Über Neujahr herrscht doch auch hier der Winter, und wenn er auch eher wie ein mäßiger europäischer Sommer ausfällt, kann es doch unangenehm feucht werden. Familiäre Ankerbuchten und schräge Seglerlokale gibt es sicher auch auf südlicheren Bahama-Inseln.

Frank Raudszus

No comments yet.